문화예술공연

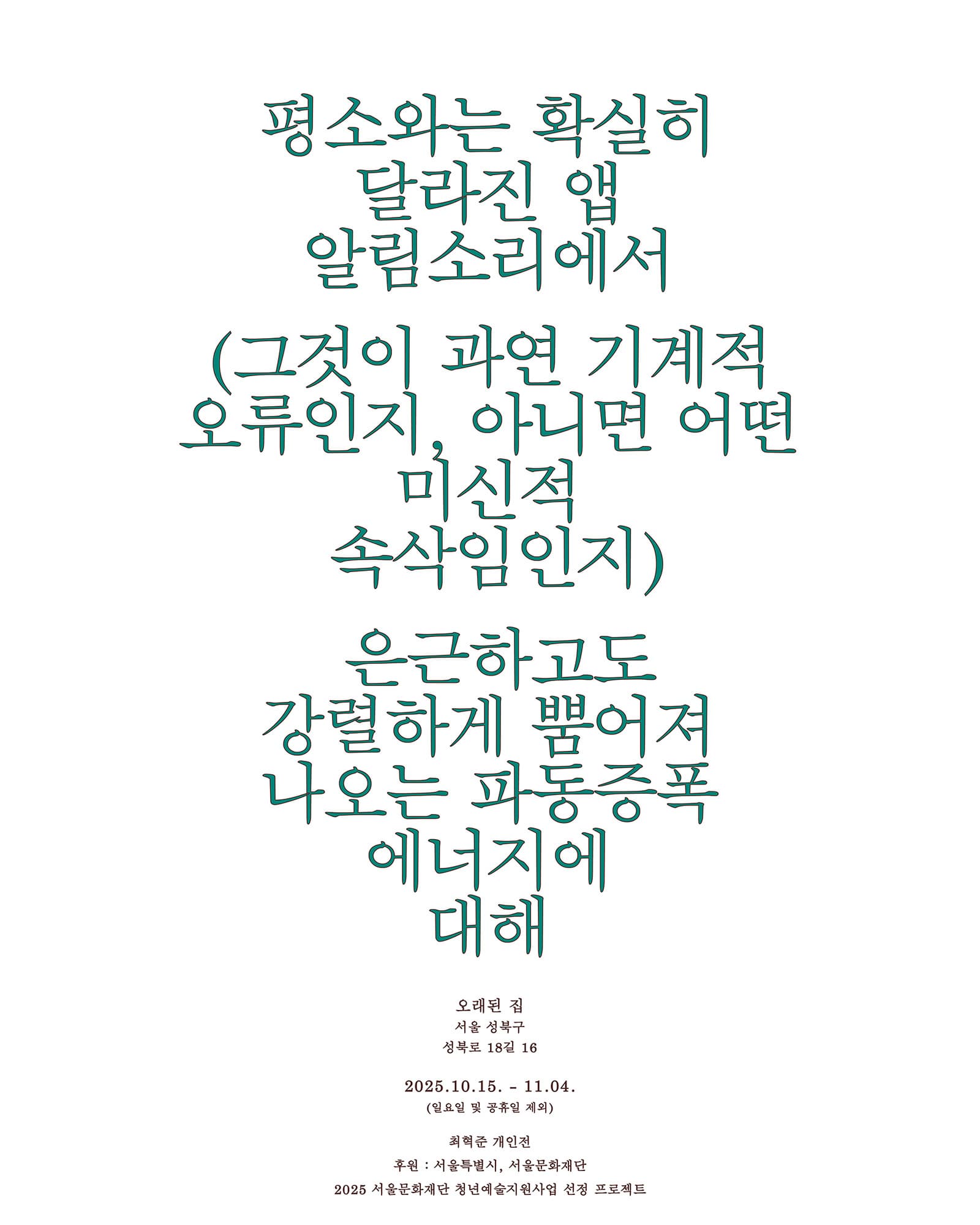

최혁준 개인전 《평소와는 확실히 달라진 앱 알림소리에서 … 나오는 파동증폭 에너지에 대해》

- 분야

- 전시

- 기간

- 2025.10.15.~2025.11.04.

- 시간

- 월~토요일 10~18시

- 장소

- 서울 | 오래된집

- 요금

- 무료

- 문의

- 02-766-7606

- 관련 누리집

- 바로가기

전시소개

최혁준은 인간과 사물, 환경 사이의 상호의존적인 관계를 탐구하며, 그 내부에 감춰진 ‘믿음’의 회로를 추적한다. 그중에서도 작가는 인간과 사물, 환경 사이의 상호작용 속에서 믿음이 어떻게 형성되고 유통되는지에 관심을 기울인다. 이를 위해 우리를 둘러싼 일상적인 환경과 흐름 속에서 믿음이 어떻게 소비되고 있는지 관찰하기 시작한다.

실제로 믿음은 오늘날 다양한 방식으로 상품화되고 있다. 사주, 관상, 혈액형, MBTI와 같은 자기 해석의 체계뿐 아니라, 특정 사물에 행운이나 치유의 기능을 부여하는 풍수지리(風水地理), 물신숭배(物神崇拜), 기(氣) 치료와 문화 또한 일상에서 흔히 접할 수 있다. 오늘의 운세를 알려주는 애플리케이션, ‘기’를 북돋는 팔찌나 매트, 운을 부른다는 색상 추천과 같은 서비스들은 그 방식과 형식만 달라졌을 뿐, 특정한 기대와 신뢰를 유도하는 속성을 공유한다. 이러한 문화에 대해 작가는 사람들이 무언가에 의미를 부여하는 행위에 몰두할 것이 필요했고, 이를 해소하기 위해 상품화된 믿음의 체계가 생겨났다고 보았다. 이 점에 집중하여 이 상품화된 믿음의 체계를 적극적으로 작품의 재료와 메커니즘에 차용하기 시작한다.

한편으로 작가는 사람들이 때로는 과학적 근거보다 비합리적인 선택을 할 때 드러나는 이상한 믿음의 양상을 주목한다. 병원 진단보다 건강식품을, 의학적 수치보다 손금이나 수맥과 같은 감각적 신호를 우선하는 양상을 관찰한 것이다. 이에 대해 작가는 사람들이 그것을 신뢰하는 이유에 대해 객관적 진단과 자신의 몸이 느끼는 주관적 감각 사이에서 미끄러지는 데에서 비롯된다고 보았다. 즉, 주체가 자신의 불확실한 몸 상태를 해석하고 안정시키기 위해 동원하는 상징적 장치로서 믿음이 작동한다는 점을 알아차린 것이다.

또한 그는 ‘믿음’이라는 단어를 굳이 언급하지 않더라도, 사물의 형식과 유통 구조, 시각적 문구와 디자인 안에 이미 믿음의 회로가 내재되어 있다는 점에 집중한다. 실제로 작가는 ‘자연 치유석’, ‘기도 구슬’, ‘게르마늄 팔찌’ 같은 재료들을 중국의 거대 유통 플랫폼인 알리익스프레스(AliExpress)와 테무(Temu)에서 구매했는데, 이러한 사물은 ‘영적 선물’, ‘행운을 부르는 도구’ 같은 키워드를 통해 소비되고 있었다. 이 안에서 사물은 특정한 언어와 이미지, 추천 알고리즘이라는 유통의 조건 안에서 ‘나를 위한 투자’로 재브랜딩되기에 이른다. 믿음을 손쉽게 얻을 수 있다는 기대를 심어주는 것이다.

레브 마노비치가 『소프트웨어가 명령한다』(2013)에서 지적했듯, 1990년대 이후 문화 산업은 비가시적인 소프트웨어를 토대로 작동하기 시작했고, 오늘날 사회는 디지털 알고리즘·추천 시스템·사용자 경험 디자인을 통해 구조화되기에 이르렀다. 이 특정한 흐름을 지닌 유통망에 대해 히토 슈타이얼은 『스크린의 추방자들』(2013)에서 디지털 시각 장치 및 네트워크의 자동성 속으로 이미지에 부여된 투명한 재현에 대한 신념이 휘발되는 ‘포스트—재현’의 국면을 논평한 바 있다.[1]이에 대해 슈타이얼은 포스트—재현 체계 안에서 “업로드되고, 다운로드되며, 재포맷되고 재편집되”는 과정을 거쳐 생성된 ‘빈곤한 이미지’가 오히려 기존 이미지의 존재론을 넘어 다양한 모습으로 출현하며, 주체의 감각과 정동을 구성하고 우리의 실재 자체가 됨을 진단했다.[2]

지금까지의 작가 관찰에 따르면, 믿음은 서비스가 되고, 브랜딩되며, 소비되고 있다. 다시 말해, 믿음은 자본주의적 가치 생산의 논리를 업은 유통망과 알고리즘을 따라 점점 더 정교한 구조 속에서 설계되고 유통되며, 그 과정에서 미끄러지고 불확실한 형태로 증식한다. 의미심장하게도, 오늘날의 믿음은 빈곤한 이미지가 겪어온 운명을 밟으며 그 경로를 따라간다. 사람들은 자신의 기대 혹은 불안을 진열된 믿음과 맞바꾸고, 그 결과 빈곤해진 믿음을 얻는다. 그리고 한없이 빈곤해진 믿음은, 마침내 그 자체로 실재가 된다.

따라서 이 전시는 기술적 장치의 시스템과 자본주의 사이에서 태어난 미신적 유혹이 어떻게 믿음을 특정한 방식으로 다시 형성하고, 우리를 슬며시 조정하고 있는지를 드러낸다. 이제 믿음은 사물, 기술, 환경, 감각이 구성하는 하나의 체계이며, 우리 일상 속에서 구체적으로 작동하는 조건이다. 전시는 그 조건을 되묻는다. 우리가 믿고 있는/믿고 싶은 것은 무엇인가? 그 믿음은 어떤 조건과 맥락에서 형성되었으며, 어떤 방식으로 우리에게 다가오고 있는가?