문화예술공연

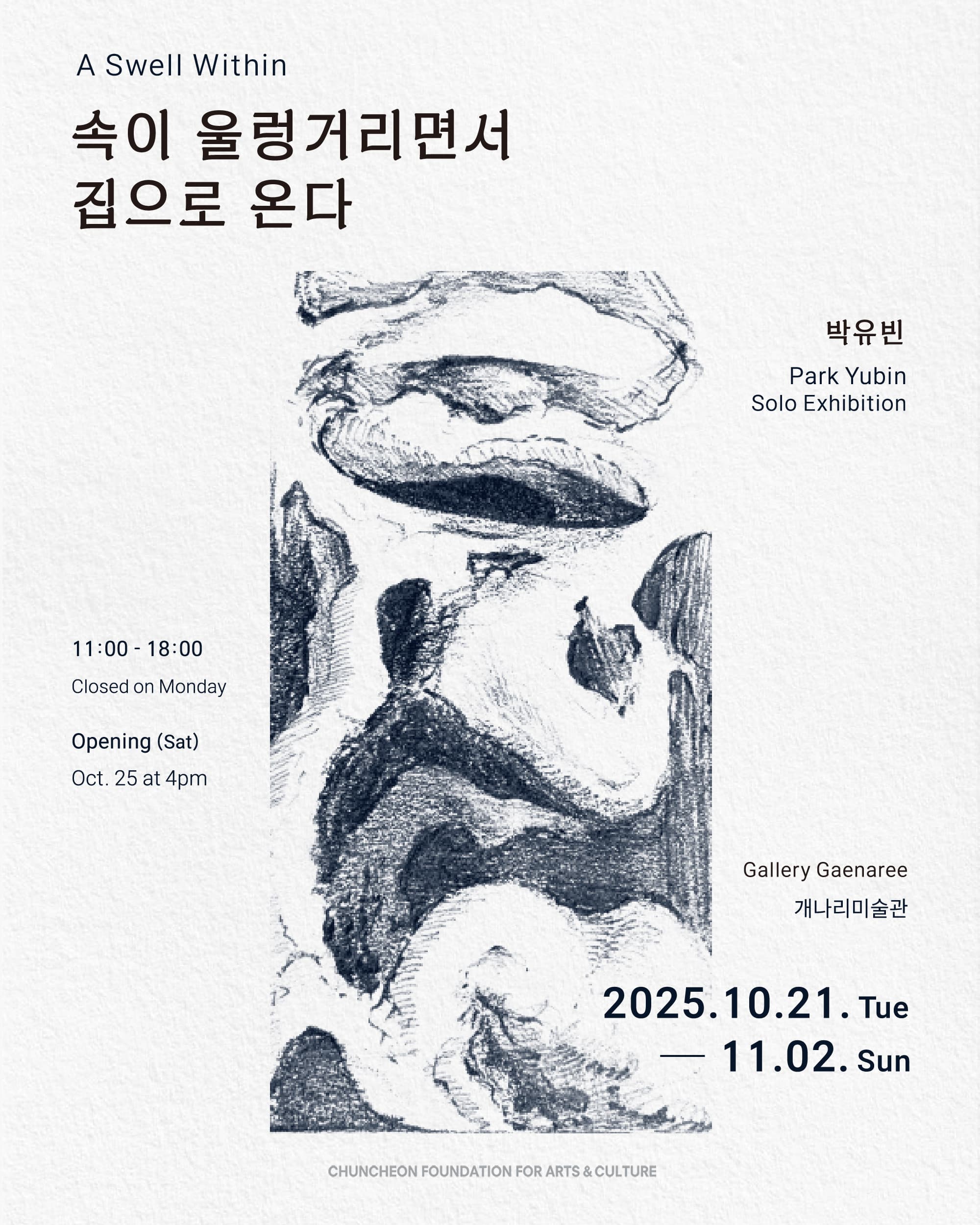

박유빈: 속이 울렁거리면서 집으로 온다

- 분야

- 전시

- 기간

- 2025.10.21.~2025.11.02.

- 시간

- 화-일 11:00-18:00 / 월요일 휴관

- 장소

- 강원 | 개나리미술관

- 요금

- 무료

- 문의

- 070-8095-3899

- 관련 누리집

- 바로가기

전시소개

하나의 덩어리를 뱉어냈다. 숨을 길게 내쉬자, 목 안쪽이 미끄럽게 젖어 있었다. 무인가 오래 눌러두었던 것이 갑자기 흘러나왔다. 원가 되지 못한 찌꺼기, 혀 끝에 남은 이름 모를 맛, 흐릿한 것. 말해 지지 못한 채 남은 것이 응고되어 버렸다. 그것이 무엇인지 그 자신도 알 수 없어 보였지만, 어딘가에 담고 싶어, 무언가를 담고 싶어, 스스로를 만들기 시작했다. 빛이 지나가면 윤곽이 생기고, 그림자가 지나가면 깊이가 생겼다. 하지만 조금만 시선이 바뀌어도 그것은 다시 풀려 흩어졌다. 형태를 갖기에는 너무 연약했고, 그렇다고 사라지기엔 너무 끈적였다. 그것은 이름도, 의미도 없이, 단지 흘러 나왔다는 사실 하나로만 자기를 증명한다.

그것을 밀어, 떨어트릴 수 밖에 없다. 뱉어낸 덩어리는 남색 표면 아래로 서서히 가라앉는다. 공기가 끊기고, 소리가 멎고, 빛이 닿지 않는 깊이로, 잠겨야 한다. 함께하지 못한다면 차라리 눈을 감는 것이 나을까. 잠김은 고요하지만, 남겨짐은 나를 너무 시끄럽게 한다. 그것이 잠김에도 불구하고 녹아 흩어지지 않는 덩어리에 눈을 돌릴 수 없다. 그리고 그것 또한 나를 바라보는 듯하다.

시간이 흘러도, 잠김은 기약이 없기에 견딜 수 없는 기다림이다. 물결은 잠시 멎었다가 다시 흐르고, 결국 그것을 건져낸다. 손을 뻗어 깊은 곳으로 차고, 무겁고, 손끝에는 점점 통각이 고인다. 그 속에서 덩어리를 더듬는다. 그것은 이제 부드럽지만 단단하고, 차갑지만 주변에 비해 따듯하다. 이제 조심스레 그것을 끌어올린다. 건져진 덩어리는 처음의 그것이 아니다. 닳고, 부서지고, 윤기가 벗겨져 있었다. 하지만 그 손끝의 질감 속에서 오래전의 자신을 느낀다. 돌아보니 이것을 다시 삼키기 위한 과정이었다. 감정은 자기 멋대로 흘러나왔다가, 결국에는 다시 자기에게 돌아온다. 그때는 이미 다른 모양 -부드럽고, 느리고, 닳은 것. 가라앉는 동안 이것은 조금씩 변해 있었다. 감정을 삼킨다는 것은 그것을 이해한다는 뜻이 아니다. 그저 더 이상 아프지 않은 방식으로 받아들이는 일이다. 박유빈의 회화는 그러한 소화의 언어'를 탐색한다. 뱉고 잠기고 삼키는 과정 속에서 이것은 사라지지 않고 끊임없이 되어갈 뿐이다. 덩어리는 여전히 내 안에 있지만 이것을 거부하지 않는다. 이것은 조용히 다시 내 안의 물로 섞인다. 하지만 여전히 숨을 고르면, 미세한 울럼거림이 남는다.

박유빈의 작업은 분출(뱉다)-억압(잠기다)-수용(삼키다)의 구조로 읽을 수 있다. 작가는 덩어리를 뱉어내는 행위에서 출발한다. 터치, 긁음, 그리고 표면을 반복적으로 쌓고 덮는 과정은, 억눌린 잔여가 화면으로 밀려 나오는 운동이다. 이 '뱉은'의 단계에서 이질감은 작가에 의해 물질로 변환된다. 이것은 언어로 포착되지 않는 발화이며, 작가는 그 '이름 없음'을 질감과 표면의 굴곡으로 치환한다. 박유빈에게 회화란 감정을 설명하는 언어가 아니라, 감정이 스스로 모습을 얻는 자기실현이다. 이때 표면 위에서 일어나는 일들은 무의식적 발화와 연결된다. 이것은 말해지지 못한 것이 형체를 얻는 순간, 실재가 상징의 표피를 두르는 순간이다

그러나 감정은 언제나 한 번의 분출로 완성되지 않는다. 그것은 곧 시야에서 멀어져 어딘가에 잠기지만, 망각할 수 없어 다시 자기(Self)의 내면으로 돌아간다. 작가의 회화는 이 순환의 과정을 표현 한다. 가라앉은 표면, 덮인 흔적, 보이지 않는 층위 속에는 무수히 많은 억압이 남아 있다. 이 잠김은 감정이 스스로를 와해 시켜 다른 형태로 전이되는 과정이다. 그리고 그렇게 전이된 감정은 결국 표면 위에서 환기되어, 다시 자기에게 돌아와 '삼켜진다' 이것은 자기의 불완전(결여)을 자각하고 그 공백과 함께 살아가는 순환을 이룬다. 순환 속에서 감정은 스스로의 자리를 조금 옮겨 내면의 새로운 균형 속으로 편입-이탈 된다. 따라서 감정은 끝내 해소되지 않음으로써, 자기를 다시 구성하는 -무엇인가 되고자 하는- 자기운동의 힘이다. 박유빈의 회화는 바로 이 순환 속에서 자기의 불완전이 어떻게 형태를 바꾸며 살아 있는 잔여로 남는가를 전해준다.